대한민국 모든 노동자는 지금 ‘구의역’에 서 있다

대한민국 모든 노동자는 지금 ‘구의역’에 서 있다

박영근 시 ‘겨울, 철산리 부근에서’, ‘노동 2’

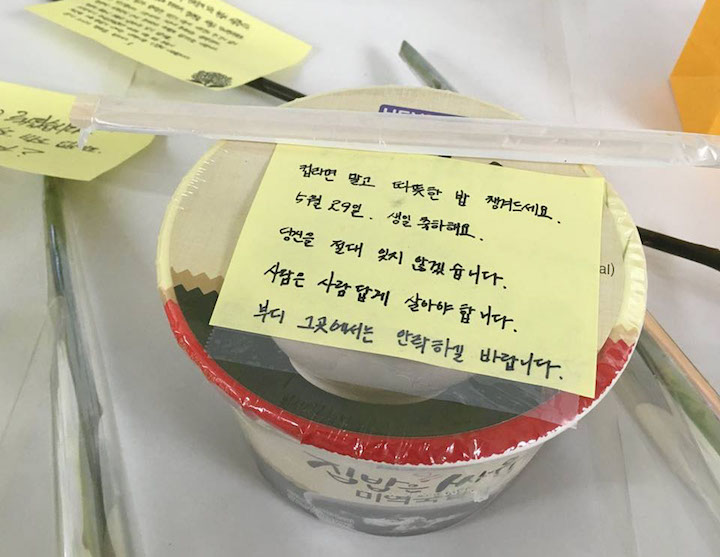

“컵라면 말고 따뜻한 밥 챙겨드세요. 5월 29일 생일 축하해요. 당신을 절대 잊지 않겠습니다. 사람은 사람답게 살아야 합니다. 부디 그곳에서는 안락하길 바랍니다.”

편의점에서 파는 즉석밥이었다. 그 위에는 나무젓가락이 한 벌. 그리고 노란색 메모지가 붙었다. 이름 모를 그 사람의 마음을 생각한다. 생일인 그를 위해 편의점에 들러 미역국밥을 고르고, 돈을 지불하고, 젓가락을 챙기고, 지하철역 안을 두리번거리며 '구의역 승강장 9-4 스크린도어'까지 걸어왔을 그의 발길. 그리고 미안함과 노여움과 원통함을 애써 참고 삼키며, 한 글자 한 글자 지방문(紙榜文)을 쓰듯 메모지를 채워나갔을 그의 손길. 구의역 스크린도어에는 그런 마음들이 한 편 한 편의 시가 되어 눈물을 떨구고 있었다.

5월 28일 '구의역 승강장 9-4 스크린도어'에서 숨진 청년은 만 열아홉 김아무개군. 공고 재학 중에 지하철 스크린도어 시설관리 업체에 취직이 됐다고 했다. 그는 고장 난 스크린도어를 수리하다, 고장 난 이 사회의 폭주에 목숨을 잃었다. 그가 남긴 가방에서는 컵라면과 숟가락이 나왔다. 5월 29일은 마침 그의 생일. 그의 스무 번째 생일상은 '구의역 승강장 9-4 스크린도어' 앞에 차려졌다. 사람들은 그가 마지막 날숨을 뱉은 '구의역 승강장 9-4 스크린도어' 앞에 생일상을 차리고, 그가 차별 없는 곳에서 다시 태어나길 기도했다.

겨울, 철산리 부근에서

탈의실, 깨어진 유리창으로 흩날려오는

눈송이들 속에서 흔들리는 건너 공장의 굴뚝을 바라보며

간식용 백 원짜리 삼립빵을

씹곤 하였다. 어디선가 지게차 멈추는 소리

비명 소리 가까운 역에서 기차 지나가는 소리

까맣게 하루가 또 묻혀가고

식빵 쪼가리처럼 허기 속을 찌르는 쇳가루처럼

작업장 구석구석에 말라붙은 눈빛들

웅크리고 한곳으로 수그린 얼굴들 핸드카에 싣고

어떤 밑바닥까지 가고 싶었다.

다리가 붓고 허리가 쑤실 때 가령

일당 삼천 원짜리 싸구려 유행가를 부르고 싶을 때

주저앉아버릴까. 열두 시간의 노동과

지쳐 떨고 있는 형광등 불빛.

캄캄하게 굴러오는 2만 PS 합지들 위에

떨어져버릴까. 눈물방울 같은 것으로 남아

더러운 얼룩이 될까

얼어붙은 하늘에 김치 100원

계란 70원 땀수건 500원 헐벗은 숫자들을

돌멩이처럼 내던지면서

산언덕바지 단칸방 불빛들에 기대어

더듬는 맨살, 더 분명한 곳에서 쓰러져야 한다.

눈물과콧물과목구멍에서얼어붙는

가래덩이들이이겨울의모든관계가되고

엉겅퀴씹는맛이될때까지

그렇다………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………눈송이마다

엉겨붙는 바람과 함께 솟구치며

맨바닥에 부딪쳐 으깨어지며 쏟아지면서

휘감는 기계 바퀴 아래

아우성처럼 피들처럼

꼿꼿하게 밀려가는 것들도 보았다.

5월 초에 출간된 박영근 시인의 전집을 선물받아서, 그냥 책상 한쪽에 꽂아뒀다. ‘시’와 ‘산문’이 각 한 권씩, 양장본 각권이 800쪽에 이르는 두꺼운 책이라 ‘나중에 읽어보지 뭐’ 하고 좀 미뤄뒀다. 구의역 사고 소식을 듣고도 또 며칠. 달이 바뀌고 6월이 돼서야 <박영근 전집 1 - 시>에 우연히 눈이 갔다. 민중가요 ‘솔아 솔아 푸르른 솔아’의 노랫말이 된 시를 쓴 박영근 시인. 1981년부터 활동을 시작해 다섯 권의 시집을 세상에 남기고 2006년 49세의 아까운 나이로 타계한 노동시인, ‘노동자 시인’이다.

책의 695쪽에서 찾은 시 ‘겨울, 철산리 부근에서’는 1984년 <민중시 1집>에 발표된 시이다. “흔들리는 건너 공장의 굴뚝을 바라보며/ 간식용 백 원짜리 삼립빵을/ 씹곤 하였다”라는 대목에서, 목구멍에 무엇이 탁 걸렸다. “식빵 쪼가리처럼 허기 속을 찌르는 쇳가루처럼/ 작업장 구석구석에 말라붙은 눈빛들”이라는 대목에서, ‘구의역 승강장 9-4 스크린도어’에 쏟아진 설움이 내게서도 왈칵 쏟아져 나왔다. 30년 전의 “백 원짜리 삼립빵”은 지금 천 원짜리 컵라면으로 바뀌었다. 그리고 “어디선가 지게차 멈추는 소리/ 비명 소리 가까운 역에서 기차 지나가는 소리”에 “까맣게 하루가 또 묻혀가고” 마는 것은 바뀌지 않았다.

‘구의역 승강장 9-4 스크린도어’에 모인 사람들은 ‘너의 잘못이 아니야’라고 말했다. ‘미안하다’라고도 말했고, ‘잊지 않을게’라고도 말했다. 실제로 그런 사람들의 마음 덕분에, 6월 30일 계약이 만료될 예정이었던 김군의 친구들은 전원 정규직으로 직접고용 될 것이라는 서울시의 발표가 나왔다. 하지만 우리는 안다. 시간 앞에 우리는 또 잊어갈 것이라는 사실을. 나중에 또 어느 인생이 처참하게 지는 날, 우리는 또 말하겠지. ‘세월이 이만큼 흘렀지만 현실은 바뀌지 않았다’라고. 30년 전 삼립빵이 지금 컵라면이 됐듯이, 그때는 또 즉석밥이나 생수통이나 박카스병 같은 것으로만 바뀔지는 몰라도.

노동 2

아니다 탄식이 아니다

쇳가루 쌓여가는 폐질의 몸을 끌고 가며

기다리는 죽음이 아니다

노동이란 돈에 팔려

밥덩이에 팔려 쇠붙이가 되어

노여움의 가슴을 파묻고

아아 죽음으로 잊어버리고

기계가 되어 돌아가는 것이 아니다

고향집

무너진 돌담을 기어오르는

시퍼런 호박넝쿨을 따라

어린 시절 누더기 가슴을 헤치고

안전등도 없는 절단기 아래

손가락을 바치던 시절을

일으켜 깨우고

오를수록 피 흐르는

노동의 캄캄한 골짜기

희망의 푸른 삽으로 찍어 오르며

쓰러진 친구들의 아우성 퍼올려

나아가면서

출렁이는 뜨거운 눈물로

그리움으로 상처투성이 온몸을 서로 씻어주는

공동체가 되어

거듭 태어나는 것이다

노동이란

굶주림의 추억으로부터 사슬의 두려움으로부터 일어나

사람의 일을 하는 것이다

사람의 땅에 서는 것이다

<박영근 전집 1 - 시>의 232쪽에서 찾은 시 ‘노동 2’. 원래는 1987년 시집 <대열>에 실린 시다. “아니다”라고 두 번이나 강조하며 단언하는 시인. 나의 못난 “탄식”을 야단친다. 나의 회의(懷疑)가 사실이라 해도 그것은 극복해야 할 것일 뿐. 그냥 인정하고 무감(無感)해지고 결국 방조의 편에 서서는 안 된다. 우리의 기억에 한계가 있다면 그 전에 세상을 바꾸고, 이 죽음을 씻고, 또 다른 인생들을 구해내면 되는 것이다.

그래 맞다. “오를수록 피 흐르는/ 노동의 캄캄한 골짜기”를 오르는 우리의 현실은 별반 바뀌지 않았다. 하지만 분명히 바뀌지 않은 것이 또 하나 있다. “쓰러진 친구들의 아우성 퍼올려/ 나아가”고, “출렁이는 뜨거운 눈물로/ 그리움으로 상처투성이 온몸을 서로 씻어주”면서 올라가면, 우리는 그 골짜기를 지나 “사람의 일을 하는” “사람의 땅에” 설 수 있다는 것이다.

‘구의역 승강장 9-4 스크린도어’. 대한민국의 모든 노동자는 지금 그곳에 서 있다. “밥덩이에 팔려 쇠붙이가 되어” “기계가 되어 돌아”갈 것인가. 아니면 “희망의 푸른 삽으로 찍어 오르며” “거듭 태어”날 것인가. 서로 등을 지고 달리는 전철이 우리 앞에서 엇갈린다.